9. Oktober 2025

Kolloquiums-Reihe Medizinische Geisteswissenschaften: Literatur und Sucht

Die Kolloquiums-Reihe der Medizinischen Geisteswissenschaften geht nach ihrem Auftakt im März 2023 nunmehr in die dritte Runde. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf Literatur und Sucht.

Sucht ist mehr denn je ein zentrales gesellschaftliches Thema, das weit über klassische Substanzabhängigkeiten hinausgeht. Neben Alkohol, Nikotin und Drogen stehen zunehmend Verhaltenssüchte wie Medien-, Spiel-, Konsum- oder Arbeitssucht im Fokus. In einer leistungsorientierten, digitalisierten und schnelllebigen Gesellschaft fungiert Sucht oft als Symptom für Überforderung, Einsamkeit oder psychische Instabilität. Zugleich werden Prävention, Entstigmatisierung und die Verbindung von Sucht mit mentaler Gesundheit immer wichtiger – sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in der Politik und Gesundheitsversorgung. Dabei wurde Sucht historisch lange als moralisches Versagen gedeutet. Erst im 19. Jahrhundert begann man, sie medizinisch zu verstehen. Mit der Moderne wuchs allmählich das Bewusstsein für psychische und soziale Ursachen. Von dieser Entwicklung legt auch die Literatur Zeugnis ab.

Veranstaltungslink: Kolloquiums-Reihe Medizinische Geisteswissenschaften: Literatur und Sucht - FHSE I Uni.lu

IFEN-Anmeldung für Lehrer:innen: https://www.uni.lu/fhse-de/events/kolloquiums-reihe-medizinische-geisteswissenschaften-literatur-und-sucht/

16. bis 18. Oktober 2025

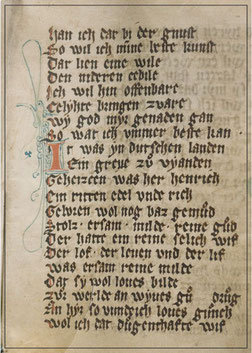

Hermann von Veldenz: Yolanda von Vianden. Stand der Forschung und Ausblick

Fachtagung an der Universität Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Institut Grand-Ducal, Section Linguistique, Ethnologie et Onomastique

Zweifellos nimmt die Yolanda ‒ ein um 1300 entstandener Verstext ‒ eine exponierte Rolle innerhalb der Luxemburger Literaturschreibung ein. Mit dem Werk verbinden sich bis heute eine Vielzahl ungelöster Forschungsfragen: Dies gilt etwa für die Frage der angemessenen gattungstypologischen Einordnung als ‚Reimbiographie‘, ‚Verslegende‘, ‚Nationalepos‘ etc., womit zugleich grundsätzliche Fragen der Gattungszuordnung aufgeworfen werden. Dies gilt, stärker noch, für Fragen der sprachhistorischen Bestimmung der Yolanda-Sprache.

Die Tagung verfolgt zum einen das Ziel einer Bestandsaufnahme, zum anderen soll es aber auch darum gehen, Perspektiven der weiteren Yolanda-Forschung aufzuzeigen und, sofern möglich, fallweise zu erproben.

Tagungsort ist die Universität Luxemburg (Campus Belval).

Veranstaltungslink: Institute for German Language, Literature and Interculturality - FHSE research group I University of Luxembourg

Stefan Börnchen

Trump tanzt

Warum Sprachkritik den amerikanischen Präsidenten verfehlt und Maske und Musik ihn erklären

Donald Trump sieht sich selbst als Ernest Hemingway der Social-Media-Plattform X, früher Twitter. Dennoch führt die Frage in die Irre, was sich unter oder hinter Trumps Worten verbirgt. Sprachkritik und Hermeneutik gleiten an ihm ab, ebenso Kategorien wie Lüge und Fake News. Als politischer Entertainer ist Trump kein Redner, sondern Tänzer und Musiker. Trumps Wahrheit ist grundsätzlich das, was er gerade (und nur solange er es) aufführt. Trump spricht und tanzt, so wie der römische Gott Janus zugleich in die eine und in die andere Richtung blickt.

Gerade dadurch unterläuft Trump die Möglichkeit, ihn zum Gegenstand von Witz und Satire zu machen. Ob Trump an die Wahrheitstreue appelliert oder KI-generierte Kätzchen rettet, Widerspruch und Karikatur gehen in die Leere. Für Social Media gilt: Auf Trump reagieren heißt applaudieren. Die letzte Ironie des von Trump mitgeschaffenen und gewaltig beschleunigten Zeitalters von Retweets und Memes ist die Selbstabschaffung der Ironie.

Dr. Stefan Börnchen ist Research Scientist am Institut für deutsche Sprache, Literatur und für Interkulturalität.